Contexte général et positionnement de la Tunisie dans la dynamique continentale

Les regroupements économiques régionaux naissent entre pays partageant une proximité géographique et des intérêts économiques susceptibles d’une expansion mutuelle. L’histoire contemporaine de l’intégration économique en témoigne : l’exemple fondateur du traité de Rome, signé le 25 mars 1957, a posé les bases de la coopération entre plusieurs États européens, donnant naissance à la Communauté économique européenne. Ce modèle d’intégration progressive, fondé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux, a rapidement inspiré d’autres régions du monde.

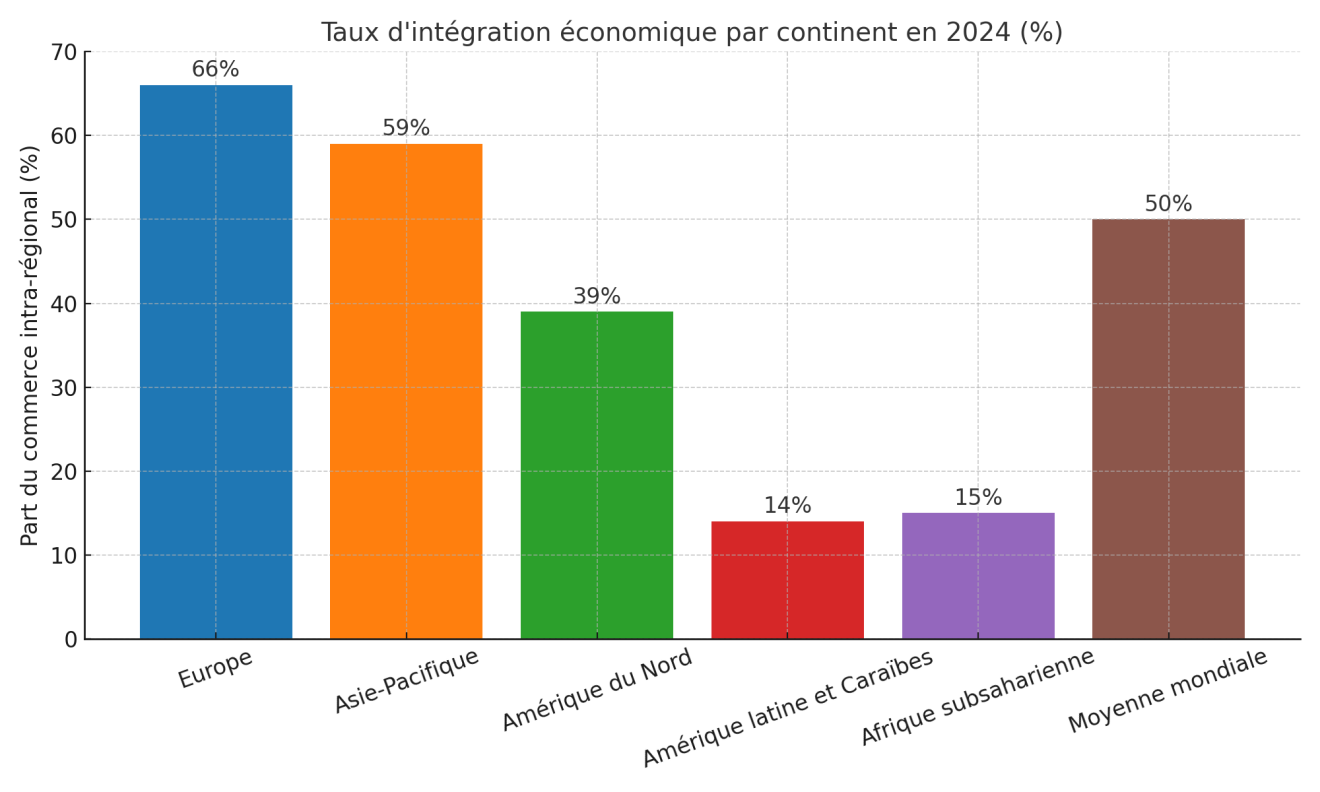

Aujourd’hui encore, les taux d’intégration économique régionale varient fortement d’un continent à l’autre. Le tableau comparatif des principaux blocs économiques montre que l’Afrique demeure en retrait, avec un taux moyen d’intégration d’environ 15 %, contre plus de 60 % pour l’Union européenne. Cette donnée illustre la marge de progression considérable dont dispose le continent africain pour transformer son potentiel économique en leviers de croissance endogènes et durables.

L’histogramme ci-dessous illustre la part du commerce intra-régional pour chaque continent en 2024, exprimée en pourcentage du commerce total.

Sources : UNCTAD, UNESCAP, DHL Global Connectedness Tracker, FMI, African Business, OMC (WTO)

L’Union africaine, consciente de ces disparités, a érigé l’intégration régionale en priorité stratégique. Elle reconnaît huit communautés économiques régionales (CER) comme piliers de sa structure continentale. Ces entités, au périmètre variable, constituent les fondations sur lesquelles repose la construction du marché africain commun.

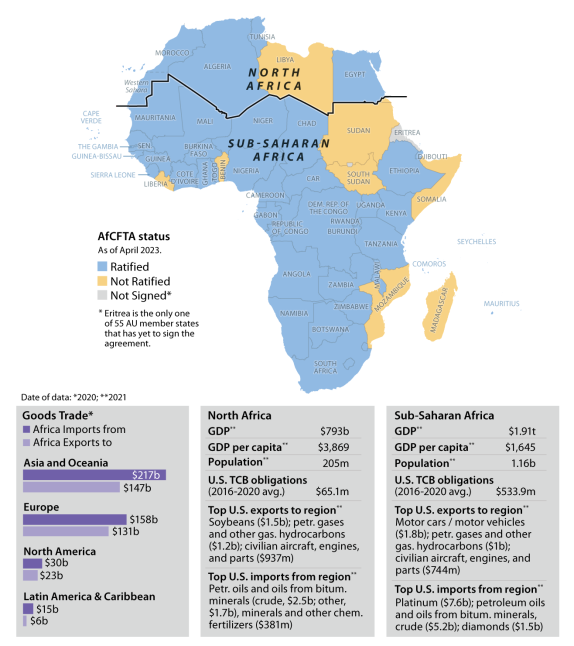

C’est dans cette logique qu’a été instituée la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), destinée à renforcer la compétitivité des économies africaines, à stimuler les échanges intra-africains et à poser les bases d’une souveraineté économique partagée.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la ZLECAf regroupe 54 pays africains.

L’objectif de la ZLECAf est ambitieux : tripler d’ici 2030 le volume du commerce intra-africain, encore limité à 15 % du commerce total du continent. Selon la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), les échanges commerciaux intra-africains ont atteint 208 milliards en 2024, enregistrant une croissance de 2,7 % par rapport à 2023. Cette dynamique est directement liée à la montée en puissance de la ZLECAf et à la simplification progressive des cadres douaniers et réglementaires.

La Tunisie, signataire de l’accord le 21 mars 2018, bénéficie désormais d’un cadre lui permettant d’accéder à un marché de plus de 1,3 milliard de consommateurs. Ce positionnement stratégique ouvre de nouvelles perspectives pour diversifier les débouchés de ses entreprises et consolider sa présence économique au sein du continent.

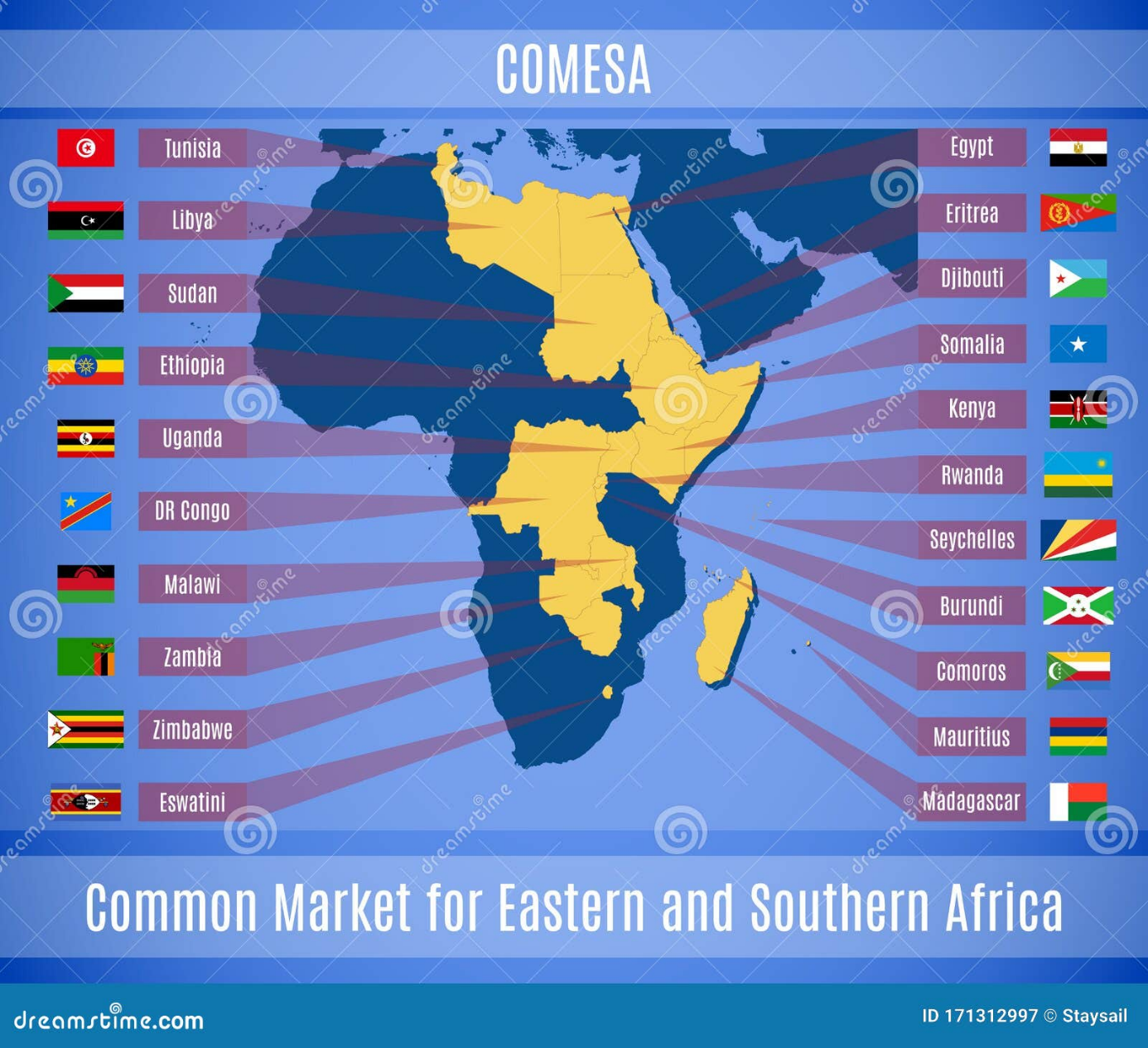

Parallèlement, l’appartenance de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), depuis 2018, renforce son ancrage africain. Créé en décembre 1994, le COMESA compte aujourd’hui 21 États membres, s’étendant de la Tunisie à l’Eswatini, et représente un ensemble économique de plus de 640 millions d’habitants.

Carte et drapeaux du marché commun pour le COMESA

L’articulation entre la ZLECAf et le COMESA offre ainsi à la Tunisie une double porte d’entrée : un cadre continental unifié et un espace régional dynamique, complémentaire à sa stratégie euro-méditerranéenne.

Toutefois, la réalité des échanges reste encore modeste. La ZLECAf, qui regroupe 54 des 55 pays africains, ne représente à ce jour que 2 à 3 % des échanges commerciaux de la Tunisie avec le reste du monde, contre 54,8 % avec l’Union européenne. Ce déséquilibre structurel souligne l’urgence d’une politique proactive de diversification des corridors économiques africains.

La question n’est donc plus de savoir si la Tunisie doit s’arrimer à la dynamique continentale, mais comment elle peut le faire efficacement en levant les obstacles logistiques, en renforçant ses relais économiques et diplomatiques, et en développant des partenariats équilibrés avec ses homologues africains. Et surtout, quels leviers logistiques, institutionnels et stratégiques activer pour transformer cette appartenance en avantage compétitif concret ?

Diagnostic logistique et institutionnel : les freins actuels

L’analyse du dispositif actuel met en évidence plusieurs contraintes structurelles, notamment en termes de transports :

-

Le transport maritime : la quasi-totalité des flux commerciaux tunisiens vers l’Afrique subsaharienne transitent par des ports étrangers, allongeant les délais de livraison jusqu’à deux mois pour certaines destinations.

-

Le transport routier : malgré l’existence de corridors potentiels via l’Algérie, le transit vers les pays subsahariens reste très difficile. Le transit par la Libye demeure aléatoire et tributaire de la situation sécuritaire.

-

Le transport aérien : le fret aérien est limité et coûteux. La compagnie nationale Tunisair n’assure pratiquement pas de transport de marchandises vers l’Afrique subsaharienne.

Face à ces contraintes logistiques et institutionnelles, onze ambassades tunisiennes et six bureaux du CEPEX assurent aujourd’hui la représentation économique sur un espace subsaharien qui se compose de quarante-huit pays. Il devient donc impératif de renforcer la présence institutionnelle tunisienne et de mettre en place des mesures ciblées et coordonnées, capables de lever les obstacles identifiés et de transformer le potentiel africain en opportunités concrètes pour les entreprises tunisiennes.

De plus, un taux d’intégration économique africaine plafonnant à 15 % révèle la profondeur des défis et indique un processus offrant à la fois une marge d’amélioration considérable et un potentiel d’expansion stratégique, à la croisée des ambitions politiques et des réalités commerciales africaines.

Nous aborderons dès lors un ensemble cohérent de pistes susceptibles d’être activées à court et moyen terme afin de constituer un véritable catalyseur de cette intégration économique tunisienne au sein du continent.

Pour ce faire, nous suggérons, sur le plan logistique :

-

La création d’un consortium privé tunisien pour affréter un avion civil dédié au fret vers les capitales économiques subsahariennes, notamment pour le transport de fruits et légumes et autres produits frais.

-

L’affrètement d’un navire pour couvrir un premier port africain de l’Atlantique avec l’adhésion préalable des exportateurs et importateurs tunisiens concernés.

-

Le développement d’accords bilatéraux pour l’ouverture de corridors terrestres sécurisés via l’Algérie et la Libye.

-

L’exploitation de partenariats portuaires en Afrique de l’Ouest et de l’Est afin de réduire la dépendance logistique vis-à-vis des hubs européens.

Sur le plan de la diplomatie économique, le maillage peut être fortement renforcé par :

-

Le déploiement physique de conseillers à l’export, agréés par le ministère tunisien du Commerce et de la Promotion des Exportations, dans les pays où la présence diplomatique tunisienne est limitée. Ces conseillers bénéficieraient d’un cycle de perfectionnement et d’un accompagnement institutionnel. Le financement de leur implantation pourrait se faire à travers le Fonds de la Promotion des Exportations (FOPRODEX).

-

La nomination de consuls honoraires économiques dans chacun des pays africains où la Tunisie n’a pas de représentation diplomatique directe, ce qui pourrait constituer un véritable relais de terrain pour les missions commerciales.

-

La mobilisation du réseau de la diaspora tunisienne et des agents économiques tunisiens influents installés en Afrique pour renforcer les échanges bilatéraux.

Le renforcement de l’action de promotion commerciale pourrait inclure :

-

L’organisation annuelle de semaines commerciales tunisiennes dans au moins quatre capitales africaines stratégiques, à forte valeur économique ou politique. Ces semaines seraient conçues comme une plateforme multisectorielle de promotion, de mise en relation et de partenariat durables.

-

La création d’une commission mixte public-privé, qui pourrait être instituée afin d’assurer une veille stratégique et l’identification des principaux événements économiques organisés sur le continent. Cette commission aurait pour vocation de conseiller le CEPEX ainsi que les autres institutions tunisiennes concernées, afin de garantir une présence régulière, coordonnée et performante des entreprises tunisiennes sur les salons et foires des marchés africains.

Il est par ailleurs désormais crucial de penser notre politique de prospection en liant l’export à l’import selon une logique d’équilibre et de complémentarité.

Le développement de nos relations économiques intra-africaines requiert dès lors une vision stratégique affinée, fondée sur le respect absolu de la souveraineté des pays partenaires et sur une stricte réciprocité dans les engagements commerciaux. Cette approche permet de consolider la confiance mutuelle et de créer un cadre durable pour des échanges équilibrés et profitables à l’ensemble des parties.

Enfin, la liberté de circulation des ressortissants africains sur leur continent, dès lors qu’ils respectent les conditions de séjour dans les pays hôtes, constitue un levier déterminant pour intensifier et fluidifier les échanges économiques et humains entre nos nations. Elle favorise non seulement la mobilisation des talents et des compétences, mais renforce également les liens culturels et sociaux qui sous-tendent la coopération continentale.

Publié le 10 novembre par Riadh Azaiez, Président de la CSNCE